职业格斗冠军不敌业余男性?性别力量鸿沟的现实与迷思

近日,网络流传一段 "女子 UFC 冠军被厨师狂殴" 的视频引发热议。尽管事件细节尚未完全披露,但这一话题再次将 "女性是否天生弱于男性" 的争议推至舆论焦点。从生理学差异到社会文化建构,从竞技赛场到日常生活,性别力量对比始终是复杂且多维度的命题。

大家还在搜:- 中国ufc男选手

- 女格斗和男格斗哪个好

- 中国综合格斗选手

- 综合格斗中国女选手

- 男生vs女生拳击比赛游戏

- 综合格斗中国男选手

- 现役中国ufc男选手

- 格斗界扛把子

一、生理差异的客观存在

男性在绝对力量上的优势具有科学依据。研究表明,成年男性平均肌肉量比女性多 40%-50%,尤其是上半身力量差距更为显著(女性约为男性的 52%)。这种差异源于睾酮激素的分泌差异 —— 男性睾酮水平是女性的 10-20 倍,直接促进肌肉生长和爆发力提升。此外,男性骨骼密度更高、心肺功能更强,这些生理特征在需要力量和耐力的对抗中构成天然优势。

但这并不意味着女性毫无还手之力。科学实验显示,当男女肌肉横截面积相同时,单位肌肉力量并无显著差异。经过系统训练的女性运动员,其力量表现完全可能超越未经训练的男性。例如,UFC 草量级冠军张伟丽通过高强度力量训练,其肌肉力量已达到普通男性的 1.2 倍。

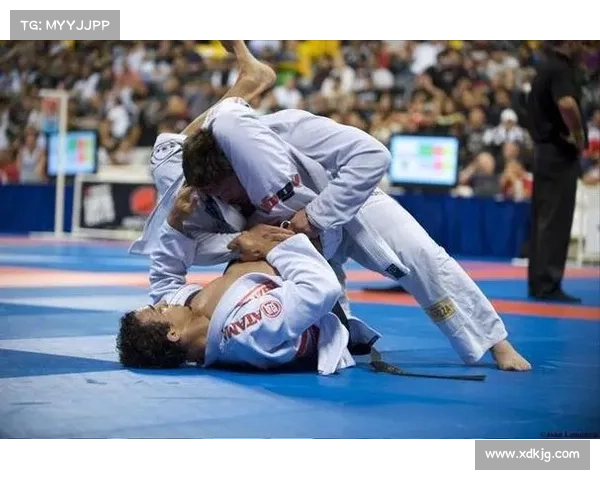

在综合格斗领域hth手机版登录·官网app下载,技巧往往能弥补力量差距。UFC 赛事中,女性选手通过柔术降服、地面控制等技术,多次击败体型更大的男性陪练。这种 "以巧破力" 的理念在巴西柔术中尤为突出 —— 女性练习者可通过杠杆原理和关节技制服力量更强的对手。

现实案例同样印证这一点。2024 年,中国女格斗运动员徐女士在遭遇持刀猥亵时,虽未直接还手,但凭借多年格斗训练培养的冷静判断,成功将嫌疑人引入监控区域并报警。而在 2025 年国际拳击世锦赛上,洛阳姑娘詹依莲以 81 公斤以上级冠军的身份,用灵活的步法和精准的拳法击败哈萨克斯坦选手,证明了技术训练对力量差距的消解作用。

三、事件背后的社会文化隐喻

此次事件的传播折射出深层的社会心理。长期以来,"男性主导暴力" 的刻板印象深入人心,而女性格斗运动员的崛起正在挑战这一认知。张伟丽等选手的成功,不仅是个人实力的体现,更象征着女性突破传统性别角色的努力。但与此同时,媒体对女性运动员的报道仍存在 "力量与美" 的双重标准 —— 张伟丽在赛场外被要求展现 "女性魅力",而男性选手则无需面对类似压力。

在法律层面,专业格斗者的正当防卫界限尤为复杂。2024 年徐女士事件中,她因担心出手过重选择报警,却遭网络暴力质疑 "为何不还手"。这种现象反映出社会对女性暴力行为的矛盾心态:既期待女性具备自卫能力,又难以接受其展现攻击性。

四、现实中的力量博弈

日常生活中的力量对比远非简单的性别二元对立。体重、身高、训练水平、环境因素等均会影响实际结果。豆瓣网友讨论指出,在同等体重下,经过系统训练的女性完全可能制服未经训练的男性。而 UFC 选手迈克・佩里在餐厅袭击老人的事件则表明,即使是职业格斗者,在非竞技场景中也可能因情绪失控或环境限制失去优势。

值得关注的是,女性在耐力和抗疲劳方面往往具有优势。研究发现,女性在超耐力赛事中更擅长利用脂肪供能,这使得她们在长时间对抗中可能占据上风。这种生理特性在防身场景中尤为重要 —— 通过消耗对手体力寻找反击机会,往往比单纯依赖力量更有效。

五、超越性别标签的力量认知

将力量等同于暴力是认知误区。张伟丽在卫冕战中展现的 "像水一样" 的格斗哲学,强调以柔克刚、顺势而为,这种智慧超越了单纯的肌肉较量。同样,针灸医生石铭在八角笼中的表现,证明了专业训练与医疗知识的结合能产生更全面的战斗力。

社会对力量的定义正在发生转变。从 "女子防身术" 到 "格斗健身",越来越多女性通过训练获得的不仅是身体力量,更是面对危险时的心理韧性。正如张伟丽所说:"女孩可以是任何样子,只要热爱,就该大胆追求"。这种自我赋权的过程,远比单纯的胜负更具社会意义。

结语

"女子 UFC 冠军被厨师狂殴" 事件的真实性虽待考证,但其引发的讨论却具有深刻价值。性别力量差异是客观存在的生理现象,但训练、技巧和心理素质能极大改变力量博弈的结果。更重要的是,我们需要重新定义 "力量"—— 它不仅是肌肉的较量,更是智慧、勇气和自我掌控的综合体现。在这个意义上,每个人都能通过持续学习和训练,成为自己生活的冠军。

相关搜索:- 男生vs女生拳击比赛游戏

- 综合格斗中国男选手

- 现役中国ufc男选手

- 格斗界扛把子

- 职业格斗选手打普通人

- 职业格斗运动员有多厉害

- 世界格斗第一人

- 男子格斗

- ufc男子排名

- 男女搏击差距